生育性别真的随机吗?这些科学发现带你看清真相

2025-10-31 12:03:29检验医学中心

打开社交平台,“三胎全男宝”“祖孙三代皆女娃” 的家庭分享总能引发热议,评论区里 “这运气也太绝了” 的感叹道出了大众的普遍认知 —— 生男生女就像抛硬币,51% 对 49% 的自然概率全凭偶然。但当 “单性别家族” 的案例反复出现,科学家开始追问:生命最初的性别选择,真的只是概率游戏吗?

一、60 年数据挑战 “抛硬币” 认知

哈佛大学团队 2025 年发表于《Science Advances》的研究,用近 60 年的追踪数据给出了新答案。这项被 NCBI 数据库收录并标记为 “生殖研究重要进展” 的成果,分析了 5.8 万名女性的 14.6 万次妊娠记录,特意排除了辅助生殖等干扰因素,只为还原最本真的自然生育规律(图1)。

研究发现,首次生育年龄超过 28 岁的女性,生出 “全男” 或 “全女” 后代的概率,比 23 岁前生育的女性高 13%(统计学 Odds Ratio=1.13,95% 置信区间 1.04-1.24)。这一差异并非 “偶然”—— 即便排除 “生到理想性别就停止生育” 的人为干扰(如去掉每个母亲的最后一胎),年龄关联依然显著。

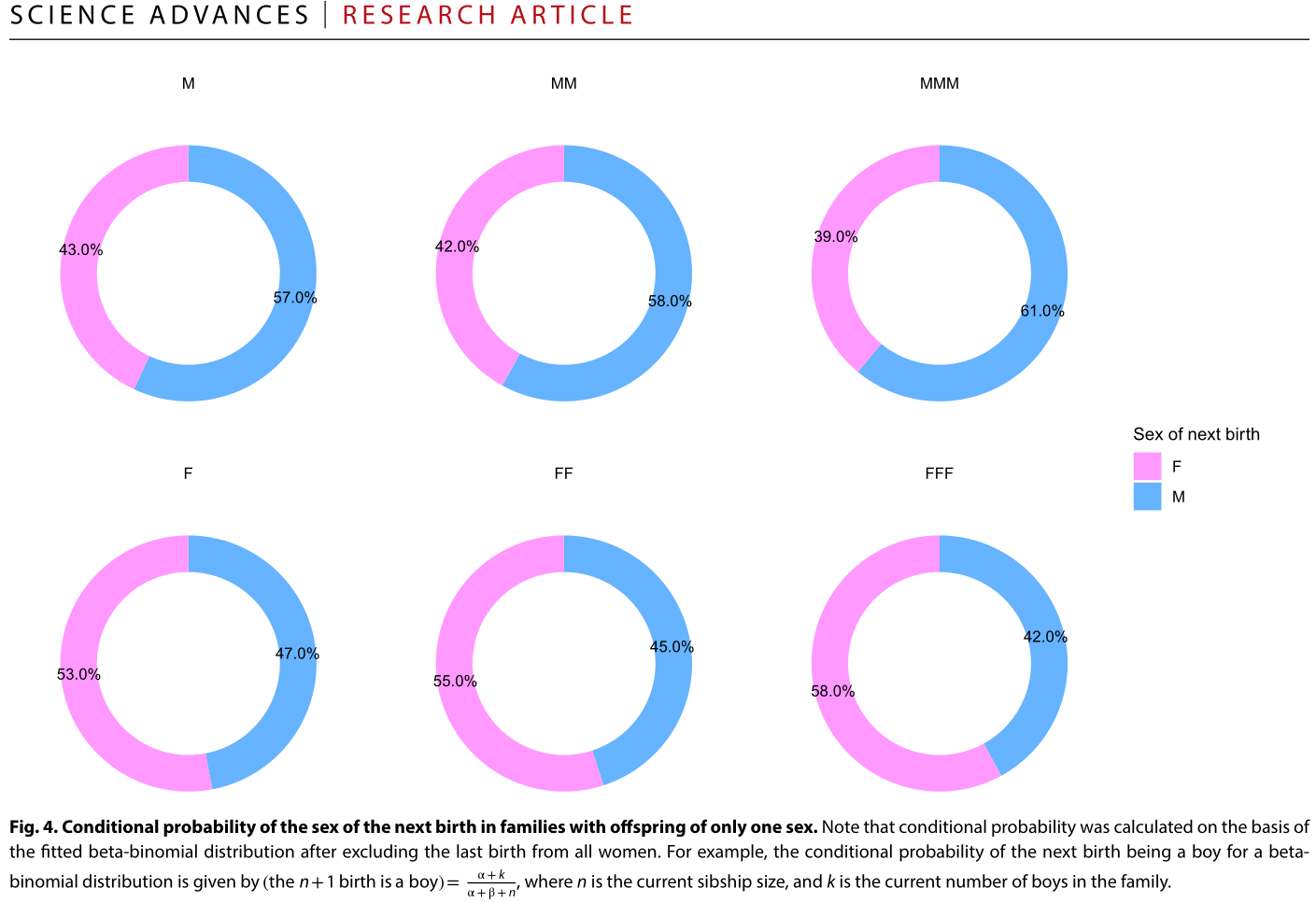

更直观的是 “后续生育概率”:随着同性别孩子数量增加,下一胎继续为该性别的概率会明显上升(图 2)。例如:

•已有 1 个男孩的家庭,下一胎生男孩的概率约 42%;

•已有 2 个男孩的家庭,下一胎生男孩的概率升至 43%;

•已有 3 个男孩的家庭,下一胎生男孩的概率高达61%;

•同理,已有 3 个女孩的家庭,下一胎生女孩的概率达58%。

这彻底打破了 “每次生育都是独立‘抛硬币’” 的传统认知 —— 对部分家庭而言,生育更像 “加权硬币”,存在隐性的 “性别偏向”。

图 1 哈佛研究发表于《Science Advances》的论文标题页(来源:Wang et al., 2025)

图 2 仅生育单一性别后代家庭的下一胎性别条件概率(来源:Wang et al., 2025)

二、生命概率里的 “隐性变量”

如果生育不是公平的抛硬币,那哪些因素在悄悄改变概率天平?

基因层面:

1.NSUN6 基因(位于 10 号染色体):携带该基因特定变异的母亲,更易生出 “全女” 后代;

2.TSHZ1 基因附近区域(位于 18 号染色体):携带该区域变异的母亲,更易生出 “全男” 后代。

3.男性作为精子的来源,其基因直接决定了携带 X 或 Y 染色体的精子比例与功能状态,是影响后代性别的核心遗传因素。

生理层面:

1.输卵管:精子的 “通道筛选” 变了

2024 年发表于《Frontiers in Bioengineering and Biotechnology》的 3D 建模研究(Nassir et al.)显示,40 岁女性的输卵管形态和机械特性会明显改变:管腔弹性下降、蠕动频率降低,导致精子游泳的 “路径变长、阻力增加”。这种变化对 X、Y 精子的影响不同 ——Y 精子体型更小、速度更快,但耐力较差;X 精子体型更大、速度较慢,但耐力更强。输卵管环境改变后,可能更利于某一种精子 “突围”,形成性别偏向。

2.生殖道酸碱度:精子的 “生存环境” 变了

女性生殖道内的酸碱度(pH 值)会随年龄波动:年轻女性阴道 pH 约 3.8-4.5(偏酸性),而高龄女性因激素变化,pH 可能升高或降低。研究表明,偏酸性环境更利于 X 精子存活(X 染色体对酸性耐受度更高),偏碱性环境则可能让 Y 精子更易存活 —— 这种 “环境差异” 会直接影响两种精子的受精概率。

3.激素水平:卵子的 “选择偏好” 变了

高龄女性体内雌激素、孕激素水平波动,可能改变卵子表面的受体活性。有研究推测,卵子表面受体的细微变化,可能让其与携带 X 或 Y 染色体的精子结合时,出现 “亲和力差异”,进而影响性别结果。

4.父亲生理状态的影响作用

男性的生理状态通过改变精子质量和活力,间接影响 X、Y 精子的受精成功率。

三、重要提醒:群体规律≠个人预测

看到这里,不少准备生二胎、三胎的高龄妈妈可能会焦虑:“我 35 岁生了男孩,下一胎会不会还是男孩?”

对此,论文第一作者 Siwen Wang 博士特别强调:研究结论仅反映 “群体层面的趋势”,绝对不能用于预测单个家庭的孩子性别。例如,虽然 3 胎男孩家庭下一胎生男孩的概率达 61%,但仍有 39% 的概率生出女孩 —— 个体生育结果受多种因素影响,年龄和基因只是其中一部分,不能简单 “对号入座”。

更重要的是,该研究的核心目的并非 “指导性别选择”,而是揭示人类生殖系统的复杂性,为后续生育健康研究提供方向。

四、聚焦优生优育:比性别更重要的 3 件事

当前,我国总和生育率仅 1.05(2024 年国家统计局数据),远低于 2.1 的人口更替水平,“优生优育” 已成为主流生育观念。对备孕家庭而言,与其纠结孩子性别,不如聚焦以下 3 个更关键的健康问题:

1. 孕前:做好 “基础储备”

•35 岁以上女性需提前 6-12 个月备孕,筛查高血压、糖尿病等慢性基础病;

•通过 AMH(抗缪勒氏管激素)检测评估卵巢储备功能,了解自身生育潜力;

•将体重指数(BMI)控制在 18.5-23.9 的理想范围,过胖或过瘦都会增加不孕、流产风险。

2. 孕期:紧盯 “关键监测”

•40 岁以上孕妇建议在孕 39 周左右计划性分娩,避免过期妊娠(胎儿缺氧风险升高);

•孕期需在医生指导下,通过无创产前检测(NIPT)或羊水穿刺排查胎儿染色体异常(如唐氏综合征);

•定期产检监测胎心、胎位及孕妇自身健康,重点预防子痫前期、胎盘早剥等高龄妊娠并发症。

3. 心态:放下 “性别焦虑”

根据全国生育意愿调查,我国 80% 以上家庭已无明显性别偏好。无论男孩还是女孩,健康的身心状态都是成长的基础 —— 过度纠结性别,反而可能导致备孕、孕期焦虑,影响母婴健康。

结语:生育的奥秘与健康的核心

从 “抛硬币” 的直观认知到 “概率受多因素调控” 的科学解读,人类对生育奥秘的探索从未停止。这项被 NCBI 收录的研究告诉我们,生命的性别选择或许不是纯粹的偶然,但也绝非简单的 “因果决定”。

但无论科学如何进步,生育的核心永远不变 ——无论生育年龄大小,科学备孕、规范产检与良好的身心状态,始终是迎接新生命最坚实的基础。毕竟,每个孩子的健康与平安,才是家庭最珍贵的礼物;而探索生育奥秘的最终目的,也是为了让更多家庭能顺利拥有健康的宝宝。

参考文献

[1] Wang S, Rosner BA, Huang H, et al. Is sex at birth a biological coin toss? Insights from a longitudinal and GWAS analysis. Science Advances, 2025, 11(29): eadu7402. DOI: 10.1126/sciadv.adu7402

[2] Nassir M, Levi M, Wiser A, et al. Evaluation of women’s aging influence on sperm passage inside the fallopian tube using 3D dynamic mechanical modeling. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2024, 12: 1324802. DOI: 10.3389/fbioe.2024.1324802

[3] 国家统计局. 中华人民共和国2024 年国民经济和社会发展统计公报 [R]. 2025.

[4] 马来西亚国家统计局. 2025 年第一季度人口与生育报告 [R]. 2025.