婴儿频频"点头"的背后,可能是“婴儿痉挛症”的警报

2025-07-22 10:22:35 儿童消化科

1.病例故事:7个月宝宝的求医之路

7个月大的小杰(化名)原本是个爱笑的宝宝,最近两周父母发现他经常出现突然"点头"的动作,像是被吓到一样,每天要发作几十次。起初家人以为是缺钙,补钙后反而越来越严重。更令人担忧的是,小杰原本已经能够独坐,现在却连头部控制都变得不稳。

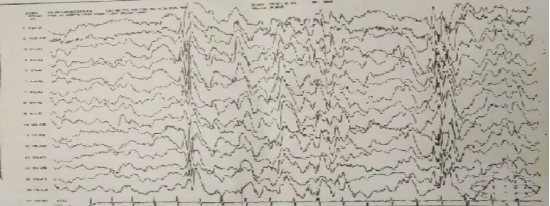

在四川省妇女儿童医院儿童神经/内分泌科门诊,医生通过视频观察到小杰的发作特点:成串的点头拥抱样动作,每次持续1-2秒,连续5-15次为一簇,多在刚睡醒时出现。脑电图检查显示典型的"高峰失律"(脑电图高峰节律紊乱,Hypsarrhythmia)表现。结合临床表现和检查结果,小杰被确诊为婴儿痉挛症(West综合征)。

2.定义与流行病学

婴儿痉挛症(Infantile Spasms, IS),又称West综合征,是一种与年龄相关的癫痫性脑病,主要发生在出生后3~12个月的婴儿期。根据Pellock等(2010)[1]在《Epilepsia》发表的国际共识,IS的诊断需满足三个要素:癫痫性痉挛发作、脑电图高峰节律紊乱、发育停滞或倒退。

流行病学研究显示 [2]:

发病率为1.6~4.5/10,000活产婴儿

男女比例约为1.5:1

约80%病例在1岁前发病,高峰期为4-7月龄

病死率达5~15%,主要死因为潜在病因和癫痫持续状态

3.临床表现

3.1 痉挛发作特征[3]

痉挛发作具有以下特点:

运动表现:

屈曲型(占45%):颈部屈曲+上肢内收,呈"抱球样"

伸展型(15%):头后仰+四肢伸展,呈"角弓反张"

混合型(40%):上述两种表现交替出现

发作规律:

成簇出现,每簇5-50次痉挛

每簇持续1-5分钟

每日发作5-150次

睡眠-觉醒过渡期最易发作(约占78%病例)

表1:婴儿痉挛发作的临床特征

特征 | 百分比 | 典型表现 |

成簇发作 | 92% | 晨起后30分钟内最频繁 |

伴随症状 | 68% | 哭闹、烦躁或眼神呆滞 |

发作后疲倦 | 54% | 短暂(1-5分钟)的嗜睡状态 |

3.2 脑电图特征

清醒期:持续的高波幅慢波(300-2000μV)伴多灶性棘波

睡眠期:可能出现短暂正常化

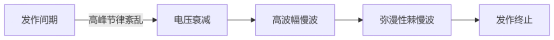

发作期:电压衰减→高波幅慢波爆发→棘慢波发放

4.病因学研究[3]

4.1遗传病因

· 单基因突变:如ARX、CDKL5、SCN1A、STXBP1、TSC等

· 染色体疾病:Down(唐氏)综合征等

4.2 结构性病因

· 脑发育畸形:如局灶性皮质发育不良

· 获得性脑损伤:缺氧缺血性脑病、颅内出血等

4.3代谢性病因

· 维生素B6依赖症

· 线粒体疾病(如Leigh综合征)

· 有机酸血症

表2:常见遗传病因的临床特点

基因 | 占比 | 特殊表现 | 治疗反应 |

CDKL5 | 8-12% | 早发癫痫、手部刻板动作 | 氨己烯酸部分有效 |

SCN1A | 5-8% | 热敏性发作、共济失调 | 避免钠通道阻滞剂 |

TSC1/2 | 10-15% | 色素脱失斑、心脏横纹肌瘤 | mTOR抑制剂可能有效 |

5.诊断流程

根据国际相关指南和建议[3]:

1. 必备检查

1. 视频脑电图(VEEG):至少2小时,包含睡眠周期

2. 头颅MRI:3T以上,特殊序列(如T2-FLAIR、DWI、MRS)

3. 遗传检测:全外显子测序+CNV分析

4. 代谢筛查:血/尿氨基酸、有机酸、乳酸等

2. 扩展评估(选择性)

· 脑脊液分析:葡萄糖、神经递质等

· 功能影像:PET、SPECT(术前评估)

· 肌肉/皮肤活检(疑线粒体病时)

6.治疗方案

6.1 一线治疗[3]

激素治疗:

· ACTH:有效率60-70%(剂量80-150IU/m²/d)

· 泼尼松龙:2mg/kg/d,疗效略低于ACTH

氨己烯酸:

· 特别适合TSC患者(有效率95%)

· 需定期眼科随访(视野检查)

表3:主要治疗方案比较

治疗 | 痉挛控制率 | 脑电图改善率 | 主要副作用 |

ACTH | 68% | 59% | 高血压、感染 |

氨己烯酸 | 54% | 48% | 视野缺损 |

生酮饮食 | 45% | 38% | 胃肠道不适

|

6.2 二线治疗选择

· 生酮饮食:经典4:1配方,需营养师监控

· 其他抗癫痫药:托吡酯、丙戊酸等

· 外科治疗:对局灶性病变患者有效率达60%

7.预后评估与管理[4]

7.1 长期预后数据

· 死亡率:5-15%(10年随访)

· 癫痫持续:35-50%

· 智力障碍:70-85%(IQ<70)

· 自闭症谱系:30-40%

7.2 预后影响因素

有利因素:

· 早期治疗(发作开始4周内干预)

· 特发性病因

· 对ACTH反应良好

· 无其他发作类型

不利因素:

· 症状性病因

· 治疗延迟(>3个月)

· 多种发作类型

· 持续高峰节律紊乱

8. 康复管理策略

8.1 多学科团队协作模式

核心成员:

· 儿童神经科医师

· 康复医师

· 物理治疗师

· 语言治疗师

· 心理医师

· 特殊教育老师

8.2 康复干预措施

早期干预(0-3岁):

· 运动训练:Bobath疗法、Vojta疗法

· 认知刺激:结构化游戏治疗

· 沟通训练:图片交换系统(PECS)

学龄期干预:

· 个性化教育计划(IEP)

· 社交技能训练

· 生活自理能力培养

9. 给首诊医师的建议

1. 提高识别能力:

o 对发作性症状伴发育倒退婴儿考虑IS可能

o 重视家长提供的发作视频

2. 规范诊疗流程:

o 遵循"诊断-治疗-随访"标准化路径

o 建立多学科协作团队

3. 加强家长教育:

o 解释疾病自然病程

o 强调早期干预重要性

o 提供心理支持

10. 给患儿家长的建议

1. 就医准备:

o 详细记录发作情况(视频、日记)

o 整理既往检查资料

2. 治疗配合:

o 严格遵医嘱用药

o 定期复查脑电图

3. 家庭康复:

o 坚持日常训练计划

o 创造适宜学习环境

11.小结与展望

婴儿痉挛症是一种需要早期识别、快速干预的癫痫性脑病,被列为国家卫健委第2批罕见病目录。如诊治延误,可严重影响患儿的癫痫控制,加重智力损伤,严重影响运动和社交的发育水平。随着基因检测技术的发展,约80%的病例可明确病因。ACTH和氨己烯酸仍是主要治疗选择,但对特定基因突变(如KCNQ2、SCN2A)的靶向治疗正在临床试验阶段。

未来研究方向包括:

· 更精确的预后预测模型

· 基于病因的个体化治疗

· 新型抗癫痫药物的开发

· 神经保护策略的研究

关键信息:

· 婴儿痉挛症是儿科神经急症

· 治疗时间窗极为关键(最好在发病2~4周内)

· 多学科管理可显著改善预后

· 家长教育是成功治疗的重要环节

参考文献

1. Pellock JM, et al. Infantile spasms: a U.S. consensus report. Epilepsia. 2010;51(10):2175-2189.

2. Lux AL, Osborne JP. A proposal for case definitions and outcome measures in studies of infantile spasms and West syndrome. Epilepsia. 2004;45(11):1416-1418.

3. Wilmshurst JM, et al. Medical treatment of infantile spasms: evidence-based recommendations from the ISDN. Dev Med Child Neurol. 2022;64(6):679-690.

4. Go CY, et al. Evidence-based guideline update: medical treatment of infantile spasms. Neurology. 2012;78(24):1974-1980.

科室简介:

四川省妇女儿童医院儿童神经/遗传代谢内分泌科分3个亚专业(儿童神经、遗传代谢内分泌、新生儿疾病筛查)。

神经专业开展了视频脑电图、肌电图及脑干诱发电位、神经影像学等检查,擅长诊治各类不明原因抽搐、发育迟缓、癫痫、抽动、多动、脑炎等神经系统疾病,儿童常见病、多发病。遗传代谢内分泌专业开展了内分泌疾病(如性早熟、矮身材、肥胖、甲状腺疾病、性发育异常、糖尿病等)、遗传代谢疾病(如有机酸、氨基酸、脂肪酸代谢性疾病,以及线粒体疾病、各类遗传病和罕见病)等诊治。新生儿疾病筛查实验室开展了10年“多种代谢疾病筛查”和筛查阳性儿随访工作,联合遗传实验室开展基因测序分析。

儿童神经/遗传代谢内分泌科医师名单

神经专业医师:罗泽民主任医师,朱书瑶、蒋琼副主任医师,刘星宇、朱会、刘静临主治医师、王藝智医师

内分泌/遗传代谢专业医师:罗泽民主任医师,欧明才主任医师、章阿元副主任医师(博士)

(具体时间请在四川省妇幼保健院公众号查询小儿内科目录下出诊医师排班信息)